次は『前三三、後三三』です。

「三三」を広辞苑で調べると、「吉数の3を重ねた、めでたい数」と出てきます。

つまり、「前を行くもの(勝れたもの、聖)もめでたい、めでたい、それでよし」、「後を歩むもの(劣ったもの、凡)もめでたい、めでたい、それでオーケー」というのが『前三三、後三三』なのです。

早く進んだものはいいが、歩みが遅れてしまったものはダメだというわけではないのです。三百人や五百人は合格だが、それ以外の人や僧は不合格というわけでもないのです。

広辞苑には、「三三」の項目に熟語として「三三九度」と「三三五五」も出てきます。

「三三九度」は、「めでたい、めでたい、別々の道をたどった者同士、ここからひとつ家族に同居合流」という意味ですね。

「三三五五」は、「あれもこれも」ですね。あれもOK,これもよしということですね。

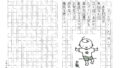

前を行くもの

後方 のものも

みんなOK、みんなよし

先はながいぞ、あせるでないぞ

あせれば血が出る、迷子も出るぞ

あれもOK,これもよし

めでたい、めでたい

とうとい、とうとい

さあさ、みんなで手を取り合うて

連れもって行こか

ボチボチ行こか

省念老師に関しては、もう一つ話があります。

私たちが大愚会という若者たちの禅のグループを作って活動していた頃の話です。

仲間にHさんがいて、この人がまあ言えば、その当時の「横糸の係り」をやっていて、大愚会のことを世間に紹介、宣伝していたのです。

「在家禅集団 大愚会」などという物々しい肩書きの名刺まで用意して、いろんなイベントや団体の集会に出かけて行っては名刺や機関紙(私がガリを切り刷っていました)を配り、宣伝、広報していたのです。

結構大胆で、積極的な人だったので、京都の長岡禅塾にも出かけて行き、その名刺を差し出して、省念老師に面会しようとしたのです。

老師は、突然訪問してくる人にはめったに会われなかったそうなのですが、この時は名刺を見て、「なんや、得体の知れん面白そうなやっちゃなあ」と思われたんでしょうね、お会いくださったのだそうです。

Hさんは、得々と、自分達の活動のことを語りました。

すると、老師はこうおっしゃったそうです。

「まあ、そんなことやっててもやなあ、ただやってるだけのことなんやで。それでええんやなあ」

Hさんは、その省念老師の言葉にがっかりして帰って来ました。

省念老師は、Hさんが一時的に獲得したハイテンション(悟りのような気分)のまま、突っ走っている状態だと判断されたのですね。

そんなハイテンションがいつまでも続くわけがないのです。

大切なのは、調子がいい時もあり、悪い時もある。そんな、ながいながい人生なんだけれど、そこで自分達に託された活動を黙々と続けてゆくこと。

世間が認めてくれても、無視されても、ただ自分の「役割」を淡々と続けてゆく覚悟と意志と誠実さ、それが君にはあるんかいなあと問われたのですね。

Hさんにはそんな省念老師のコトバの含蓄が分からなかったのでがっかりしてしまったのですね。

がっかりしたということは、当時のHさんは、華々しい成果が上がること、脚光を浴びて賞賛されることを求めていたのですね。

成果があろうがなかろうが、これが私が任命された「役割」なんだから、どんな状況のなかでも、ただやり続けてゆくだけのことなのだということが分からなかったんですね。

なぜかご縁が出来たところで(自分にはなぜか分からないけれど、それはきっと「人類の魂」が仕組んだことなんでしょう)、そんな計算度外視の「無駄骨折り」をひたすら続けてゆくことが出来るようになるのが、禅の道をたどって最後に到る境地なのです。

私がしあわせ通信を始めて20年になろうとしています(67歳の頃)。

毎月400字詰め原稿用紙に20枚ほどの文章を書いてきました。

たかが20枚、容易いことのようにみえますが、途切れることなく20年間書き続けるというのは、やはり大変なことなのです。

この執筆のために、この20年間、自分のための時間というのはほとんど消えてしまってありませんでした。趣味を持ったり、友達と酒を酌み交わしたり、などという世間の人なみの余暇の過ごし方がまったく出来ませんでした。

しかし、大敬さんに書き続けさせるための条件を「人類の魂」は整えてくれました。

この20年間、大きな病気はしませんでしたし、家庭の不幸や仕事のトラブルや経済面の苦境も一切ありませんでした。ありがたいことです。

大敬さんだけが「しあわせ通信」のために努力しているわけではありません。

スタッフの皆さんが、裏方にまわって、しあわせ通信の印刷や、発送をして下さっています。これも20年間、途切れることなく、黙々と続けて下さっているわけです。

このように活動が続けられるのは、本当は奇跡のようなもので、有りがたい、尊いことですね。

この無著さんの公案には後日談があり、本当はその話の方が大切で面白いものです。

後に無著さんは仰山禅師の道場に到り、典座に任命されました。典座とは修行僧たちに食事を提供する「役割」で、人数も多いし、日々二度の食事を準備、調理するのですから、なかなかの激務です。

無著さんが炊事にはげんでいると、文殊さんが何度も眼前に出現して「無著よ」と呼びかけ、何事かを語ろうとするのだそうです。

すると、無著さんは、そのたびごとに、その時手にしていた杓文字や柄杓で文殊さんを打って、「仕事の邪魔をするな」と叱ったそうです。

無著さんは若い頃から文殊さんとご縁があって、その人生の節目、節目に、必ず文殊さんが現れては適切なアドバイスをしてくれるということがあったのだそうです。そういう霊感体質の人だったようですね。

そして、確かに無著さんが「ひとついのちの自覚」を得たのも、文殊さんの指導があったからこそです。

しかし、「ひとついのちの自覚」が学びのゴールではなく、今度はその「ひとついのちの悟り」をすら手放して、「ひとつのいのち」に復帰しなければならないのです。

「ひとつのいのち」にもどるということは、聖なるものすら棄てて、あたり前の私(凡)にもどること、全体のいのちから割り当てられた「役割」を四の五の言わずに引き受けて、それを精一杯努めるということなのです。

その「役割」を努めつつある今においては、聖なるおコトバでさえ邪魔物なのです。