本記事は「しあわせ通信195号」の内容を再編集して掲載させていただいています。

禅の会の仲間であるT君が病気で入院されたのですが、「退院してから世界が違って見えるようになりました」と報告してくれました。

職場で机に向かって仕事をしていても、同じ部屋で仕事をしている20名ほどの同僚が、それぞれどんな仕事をしているのか、また今、どんな感情でいるのかが、手に取るように分かるようになったのだそうです。

ですから、ある同僚が困っているようだと察知すると、サッと体が動いて、手助けに向かうことが出来るようになったそうです。

また、自分というものが無くなって、身体を風がサーッと通り抜ける(透明人間になったような感じ)ようで、「生き通し(透し)」というのは、こういうことなんだなあと気づいたそうです。

ここまでが自分だと思いこんでいた「錯覚の囲い」が外れて、自他や世界がツーツーになったので、楽に息が出来るようになったそうです(これは「息通し」ですね)。

このように「錯覚の囲い」を構成している「身体イメージ」や「自己イメージ」が脱落して、「カラッポ身体(空だ)」になると、過去の経験やコンプレックスなどに左右されない、パターン化されない有効な行動が、咄嗟にとれるようになります。

「武道の達人」などは、ここまで到った方のことなのです。

つまり、「型」にとらわれずに、自由自在に適切なワザを、無尽蔵に生み出してゆく主体者となるのです。

そして、「カラッポ身体」から繰り出される行動は、宇宙全体、人類全体にとって、自分がその場、その時に取りうる最善、最適な行動となっているのです。

そのことは、自分のお粗末な頭ではとても認識出来ないことなのですが、なぜかそうであることがハッキリ実感出来るのです。

ですから、この行動は「行き通し(行動が世界と通しになっている)」といえますね。

ところが、T君のこの体験は、善い事ばかりではなくて、自我の「囲い」が無い分、外界の刺激や情報、周りの人の言動などに、びっくりするほど傷つき、影響を受けるようにもなったというのですね。

「囲い」がなくなれば、野ざらしの荒野の只中で、素っ裸で生きているようなものだから、当然そうなるのですね。

ですから、昔の修行者は、「聖胎長養」といって、「囲い」がなくなっても、外界からの影響に過度に反応して、押し流されたり、精神の分裂状態にならないで、しっかりと「意識の主体性」を保てるようになるまで、しばらく外界から隔離された、情報を遮断した「山林」や「道場」という環境で、新らしく誕生した、宇宙に根拠を持つ「意識(聖胎)」を保護して、もう大丈夫だというところまで成長させてから「現世」に復帰したものなのです。

しかし、俗世の只中で生きている私たちはそんな贅沢なことは出来ませんから、その場、その時にあわせて、必要な「仮設の囲い」を設けて、生まれたての、幼い「意識」を保護しなければなりません。

たとえば、職場では、その職場の制服を着用しますね。そのように、その「職場用の囲い」を身心に纏います。

家庭では、妻には「夫の囲い」、子供には、アニメのキャラクターが描かれた「父親用の囲い」を着用してふるまいます。

そうすると、その分、行動の自在性は損なわれて、パターン化された行動しかとれなくなりますが、「意識」が暴風に曝され、吹き飛ばされ、行方知れずになってしまうような事態からは護られるのです。

しかし、これはあくまで「仮設の囲い」なのですから、いざという事態に遭遇すると、つまりパターン化された行動だけでは通用しないような事態に直面したら、パタパタパタッと「仮設囲い」を取っ払って、裸一貫になって、咄嗟に「今・ココ・世界」にとって最善最適の行動が取れなければなりません。

いったん「囲い」が外れる体験を持った人は、いざ覚悟を決めたら、思い切って「囲い」を取っ払って、その直面した事態に、裸で跳び込んでゆけるようになります。

また、「囲い」が解けた時の世界の見え方、身心のあり方を忘れないようにするために、坐禅の際は、「坐禅の形(坐相)」で身心が保護されているので、安心して「囲い」を解いて、「生き(行き)通し(透し)」の喜びと安心に浸って下さい。

また、スポーツに興ずる場面などでも、「囲い」を解いて、「型」に嵌まらぬ身体動作を工夫してみて下さい。

あなたが地上にやって来られる前にいらっしゃった天界(高天原)では、「意識」に「囲い」はなく、限りない情報が四方八方から刻々流入しても、「意識の主体性」が動揺することはありませんでした。

しかし、私たちが神様の方針に従って地上世界に降下して来たとき、「意識」の性能が劣化して、処理可能な情報量は一気に減少し、天界にいた時と同じように情報を受容していると、「意識」がパンクしてしまうことに神様は気づかれたのです。

そこで、「意識」を「囲い」で包んで、ほとんどの情報を遮断して届かないようにしてから、地上に降下させることにされました。

この地上降下時の様子は、『古事記』や『大祓詞』に語られています。

人が始めて地上世界降臨を試みたときは、地上世界が騒がしく、また草や木さえもワイワイガヤガヤ、大声で語っていて、その騒音(情報の氾濫)に耐え切れずUターンして高天原に戻ってきてしまいましたと書かれています。

そこで、高天原の神々が集まって対策を練り、「意識」を「囲い」で包んで、情報を遮断して降下させるという作戦でゆこう、ということになったのです。

このようにして、ようやく「意識」を地上世界に送り届けることが出来るようになりましたが、「意識」を囲ったことによって、大半の情報がカットされて「意識」に届かなくなりました。

たとえば、草や木や動物が語るコトバは届かなくなったし、時間や空間の一寸先にも「意識」のサーチライトが到達出来なくなって、今はどんな状況なのか、これからどうなってゆくのかも予見できないほど感覚が鈍くなってしまいました。

しかし、以上の説明でお分かりのように、「意識」が「囲い」で覆われているということも、はじめは必要なことであったのです。

それはちょうど、植物の「種(意識のたとえ)」を「植木鉢(囲いのたとえ)」に植えるようなものです。

「種」を大地に直播すれば、風雨、寒暑、乾燥などにもろにさらされて成長できないし、死んでしまうでしょう。

ですから、まず「植木鉢」に種(意識)を植えて、保護しながら養い育てることにしたのです。

そして、あるところまで成長出来たら、今度は「植木鉢」が邪魔になるので、「植木鉢」を壊して、大地にじかに植え替えをすればいいわけです。

このように、「植木鉢(囲い)」を壊すにはジャストタイミングがあって、早ければいいというものではありません。

早すぎたら、情報の洪水に晒されて「意識」が分裂、崩壊してしまいます。

また、早く「囲い」が解けた人が、「囲い」がまだ解けない人より偉いというわけでもないのです。

たとえば、草や木が語るコトバを聞ける人が、聞けない人より偉いというわけではありません。たまたま、そういう傾向に生まれついたというだけのことなのです。

また、「囲い」がなくなると、外界から、処理できないほどの情報が一気に入ってくると同時に、自身も外界に想いや感情や欲などの波動を無意識のうちに発信してしまうようになります。

そうすると、そんな状態のいいところは『こうしたいなあ』という想いが、「囲い」がないので、一気に世界全体に伝わって、世界中の人やモノやコトが、その実現に向けて、無意識に協力してくれるようになります。

つまり、「想い」が叶うのが早くなるのです。

しかし、欲望なんかも無意識のうちに発信してしまうので、たとえば性欲が亢進していれば、なぜかその達成にふさわしい、妖しげな異性たちが、次々引き寄せられてやってきます。

想いや欲望が直ぐ叶うようになって、調子に乗って暴走して、身心や運命が一気におかしくなった人がたくさんいます。やはり、「早すぎる囲い外し」は、とても危険なのです。

「囲い」が外れたら、その解放感や歓喜がとても大きいものだから、人としてのルールや約束事を無視して自由奔放にふるまって、周りの人の顰蹙を買ってしまう人も出てきます。

たとえば、臨済禅師は、生真面目で暗い感じの人であったそうですが、「囲い」が外れて、ガラリと性格が変わり、行動的・積極的で、人を人とも思わないような、傍若無人の自信家に変貌しました。

面白いもので、「囲い」が外れると、これまでと正反対の人格が表面化するようです。これは、潜在意識の潜んでいたコンプレックスのエネルギーが表面化して解消される際に起こる現象なのです。

しかし、興奮状態が収まると、やはりもとの性格をベースにした、しかし、さらに奥行きと幅を増した、バランスのよい、魅力的な人格になります。

『臨済録』に、こんな逸話が載っています。

「囲い」が外れた臨済さんは、ルールや道場のスケジュールに従わず、自分のいのちのペースのまま、好き放題に振舞うようになりました。

たとえば、みんなが坐禅している時に昼寝をしたり、みんなが眠っている時に、一人坐禅したりしました。

また、夏安居という道場から外出を許されない禁足期間(旧暦4月16日から7月15日まで)があるのですが、臨済さんは、その期間中にプィと勝手に出て行って、しばらくして帰ってきたのです。

師匠の黄檗禅師はきつく叱って棒で叩き、臨済さんを道場から追い出しました。

しかし、臨済さんは、そんなことは平気の平左で、「東西南北、脚の向くまま気の向くまま、どこに行ってもオレはオレさ!」と、道場を後にして歩いて行きました。

ところが、しばらくして自らの誤りに気づいたのです。

そして、道場に帰り、師匠に懺悔して、道場の規則のままに、仲間と歩調を合わせて行動し、夏安居を終えたということです。

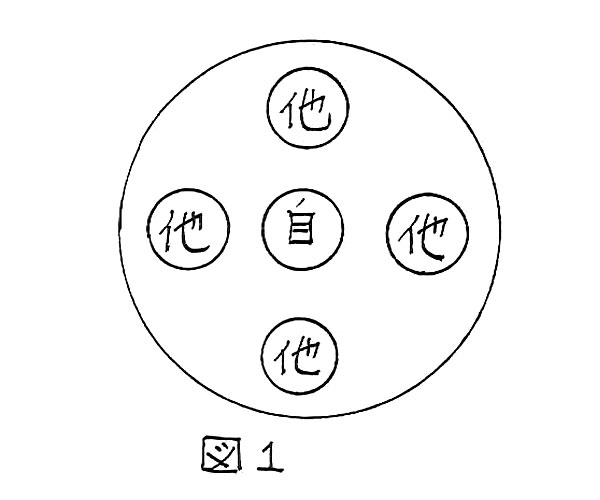

図1をご覧下さい。これは錯覚の「囲い」で自他が分離している状態の世界の様子です。今の人類の進化の段階では、ほとんどの人が、こんな世界に住んでいます。

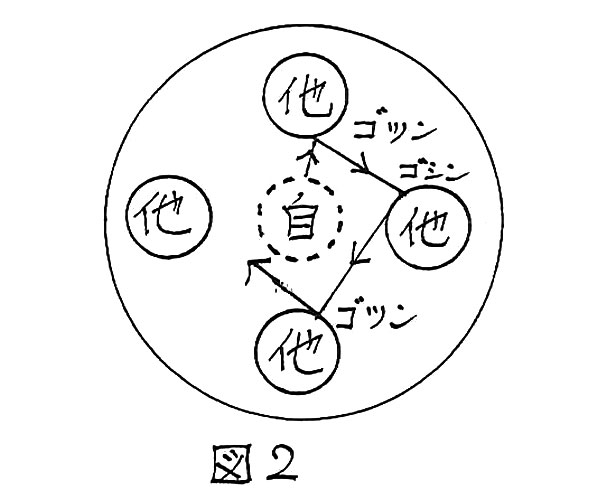

図2は、「自分」だけが「囲い」を撤去出来た状態です。臨済さんが始めて悟った時の状態で、ここからながめると、他の人たちが窮屈な「囲い」に閉じ込められて、不自由に生きているというのが軽蔑すべきことのように思われ、『オレだけが自由なんだ』と、高慢心が生じるのです。

『オレは自由だ。東西南北、行きたい時に、行きたいところに、気の向くままゆくんだ』と、暴走を始めるのです。

しかし、自分はそう感じても、周りには「他者」がいて、暴走すれば、それらの人々と衝突し、迷惑や被害を与えることになります。

幸いなことに臨済さんは、師匠とぶつかったり、同僚とうまくいかなくなったりするというのは、自分の心境にどこかおかしいところがあるのではないかと、疑問を抱くようになりました。

そして、『アッ、そうだったのか』と気づきました。

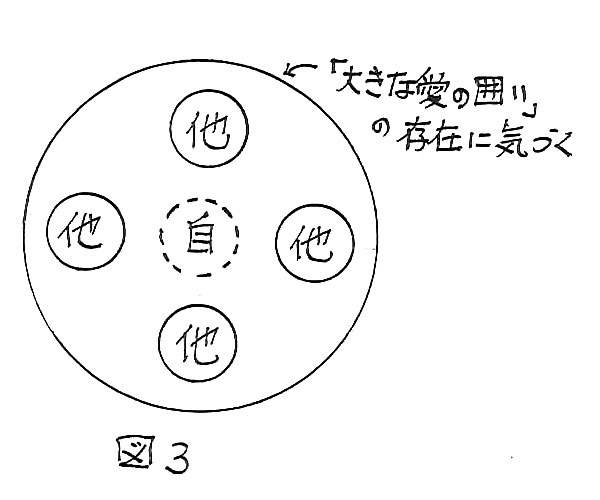

自分は「囲い」をすっかり取り払い終えたと思っていましたが、図3のように、実はもっと大きな「愛の囲い(神さま=宇宙の大法)」に、スッポリ覆われ、護られていたのです。

その「愛の囲い」に包まれて、「自分」という存在が誕生出来たのだし、自分がここまで育つことが出来たのも、この愛の「囲い」に、ズッと護られ、養われていたからなのでした。

そして、その「大きな愛の囲い」は、すべての人を養い育て、ついのすべての人が「自我の囲い」を取り払って、「いのちの一体化」を成し遂げさせたい、そのゴールまで人類全体を運んで行きたいと思っておられるんだと気づきました。

自分のこれからの人生は、この「大きな愛の囲い」の意志を体現して、その神のご意志の実現目指して行動してゆけばいいのだと気づいたのです。

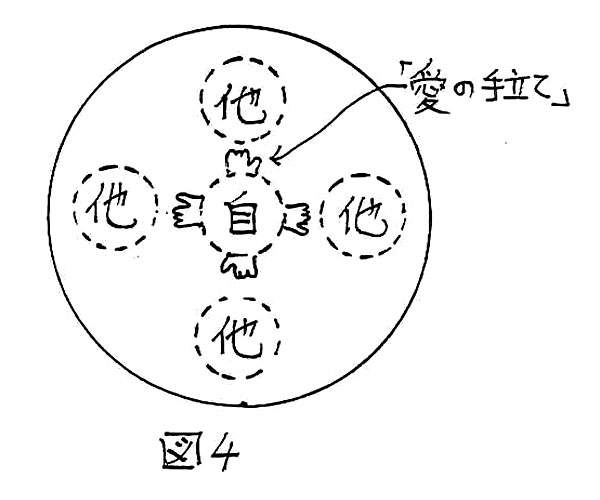

つまり、図4のように、すべての人の「囲い」を解き、いのちを解放するために「愛の手を差し伸べる人」となったのです。

人によって、いのちの傾向性も違い、「囲い」の種類や形態も様々です。

そんな「囲い」を解くために、自らもその人にあわせた「仮設の囲い」を身に纏い、振る舞います。

いったん、「囲い」が外れた人は、どんな形態の「仮設囲い(衣装)」でも、自由に取り出してきて、身に纏うことが出来るようになります。

「もし誰かがワシに仏を求めたならば、ワシは清浄の衣装を着て現れる。

もし人が菩薩を求めたならば、ワシは慈悲の服を着て現れる。

もし人が菩提(悟り)を求めたならば、ワシは清浄微妙の服を着て現れる。

もし人が涅槃を求めたならば、ワシは寂静の服を着て現れる。

身につける衣装は千差万別であるが、常にワシはワシであることを離れない。

それだからこそ『相手に応じて形を現すこと、あたかも水に映る月のごとし』(この句は『金光明経』にある)というわけだ」。

以上が『臨済録』の掲載されている臨済さんの言葉です。

これは、手を変え、品を変え、アノ手、コノ手で、人を「錯覚の囲いの牢獄」から解放するために活動する「千手観音」さまの境地ですね。